Планктон — это большая и разнообразная группа мелких организмов, которые свободно дрейфуют в толще воды и не способны сопротивляться течению. А еще это, что называется, «идеальный биоиндикатор». По всему миру ученые наблюдают за планктоном, как изменяется (или нет) его состояние, поведение, привычки. И сибиряки — не исключение.

Так, планктон в воде давно и серьезно изучает лаборатория радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды Томского государственного университета. И часто в экстремальных условиях. Настоящей проверкой на прочность стала экспедиция «Северный полюс-42», организованная Арктическим и антарктическим институтом (Санкт-Петербург).

Зачем специалист ТГУ дрейфовал на льдине и что такого в арктическом планктоне — в новом выпуске проекта «Из Томска к Северному Ледовитому».

Идеальный биоиндикатор

Планктон есть практически во всех акваториях. При питании он фильтрует очень много воды, поэтому крайне чувствителен к малейшим изменениям окружающей его среды: к температуре, солености, загрязнениям и пр. Это сразу же сказывается на виде планктона или его поведении. По изменению планктона ученые понимают, что он вышел из зоны комфорта, и благополучие в этой экосистеме нарушено.

Благодаря высокой чувствительности этого организма можно отслеживать климатические изменения среды и антропогенное воздействие, например, загрязнение микропластиком. Планктон — это основа морских пищевых цепей: фитопланктон производит около 50% всего кислорода, а зоопланктон служит пищей для рыб, китов и других морских организмов. Последнее важно для прогнозирования рыбных ресурсов, а нарушения в поведении планктона могут повлиять на всю пищевую цепь. Также некоторые виды производят биоактивные вещества, полезные для медицины и биотехнологий.

Никакого возмущения

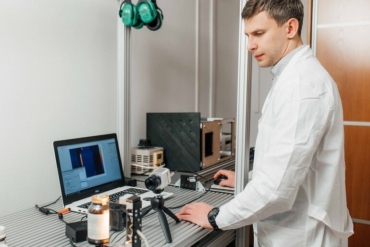

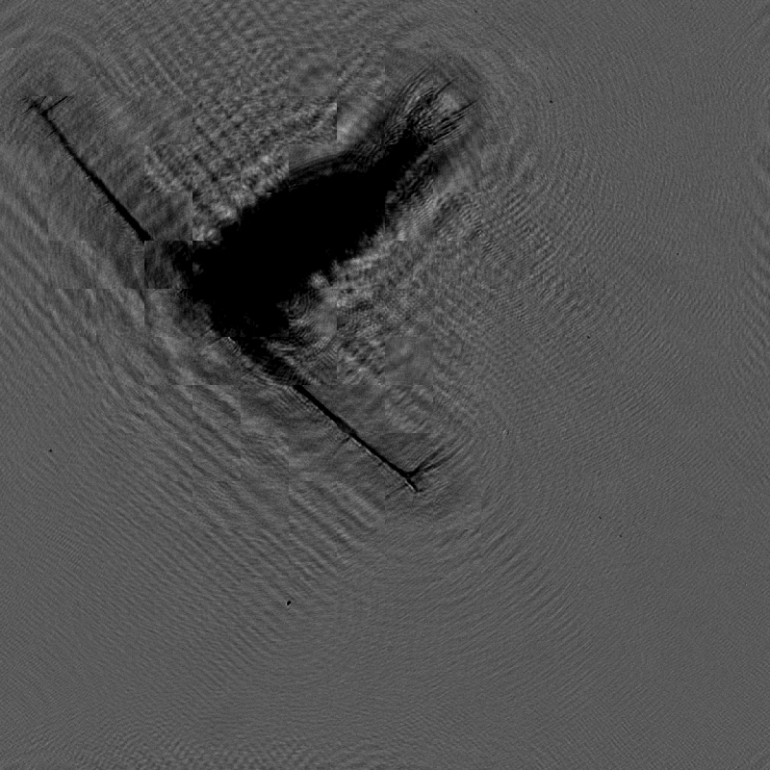

В рамках изучения планктона сотрудники лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды Томского госуниверситета разработали специальное оборудование — голографическую камеру , а также методику обработки полученной информации. И все это для «невозмущающего» исследования — когда образцы не нужно доставать из воды, как это обычно делают гидробиологи, а наблюдение проводится в среде обитания.

«Мы разрабатывали оборудование для того, чтобы можно было непосредственно в среде, на заданной глубине — сто, двести, триста метров, например — регистрировать голограмму объема воды, в которой находится планктон, планктонные рачки и другие частицы. Там могут быть также капли нефти, например, или пузырьки газа — и благодаря нашей голографической камере это все видно и можно посчитать», — рассказал заведующий лабораторией радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды, первый проректор ТГУ и куратор участия университета в проекте Виктор Демин.

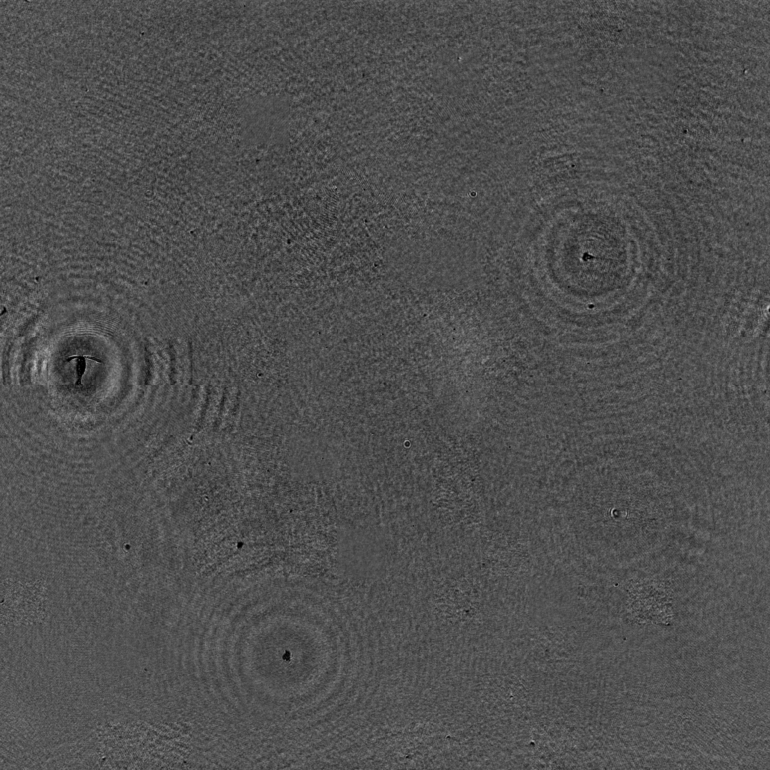

Дальше полученная голограмма в цифровом виде передается на корабль или на сушу, где на компьютере, при помощи понятного программного обеспечения послойно восстанавливается изображение зафиксированного объема.

Как традиционно изучают планктон гидробиологи: они опускают сеть и протаскивают ее, к примеру, сто метров. Все, что попало в этот слой, поднимают обратно, фиксируют при помощи формалина и через какое-то время отправляют в лабораторию, где исследуют под микроскопом. В каком месте был этот планктон или конкретная особь — установить невозможно. И также остается вопрос актуальности полученных данных, так как этот способ занимает достаточно большое количество времени.

«В нашем случае, когда мы передаем цифровую голограмму объема и потом послойно его просматриваем, мы точно знаем координаты места, где была конкретная частица или планктонная особь, — поясняет Виктор Демин. — Наш софт позволяет определять размеры, формы и распознавать все это в автоматическом режиме. И, самое главное, мы не возмущаем среду, а исследуем практически в реальном времени и месте обитания».

В Арктике возможно все

С октября по март на дрейфующей платформе «Северный полюс-42» с исследовательской миссией находился специалист лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды ТГУ Василий Леонтьев. Для университета эта экспедиция особенная, хоть и не первая в эти широты.

В Арктике возможны все факторы, которые влияют на планктон: это может быть и загрязнение, и влияние каких-то течений, и изменения в экосистеме вблизи сипов или «факелов» метана (фонтаны метана, бьющие со дна — прим.). А еще это первая экспедиция с такими параметрами.

«Мы хотели опробовать наше оборудование в экстремальных условиях в длительном режиме. У нас уже были арктические экспедиции, зимние экспедиции на Байкал, там тоже со льда делали измерения, но чтобы вот так, постоянно, на дрейфующей с льдиной станции — такого еще не было, — отмечает Виктор Демин. — На платформе мы тесно работали с гидробиологами, и у нас была возможность в одном и том же месте — а географически это одна и та же точка — получать информацию о планктоне двумя разными методами: нашим оборудованием и тем, что обычно делают гидробиологи».

«Летим со мной, там столько вкусного!»

В рамках экспедиции «СП-42», равно как и в обычном рабочем режиме, специалисты университета применяли фотостимуляцию. Помимо возможности регистрировать под водой цифровую голограмму планктона, камера также имеет источник аттракторного излучения («attract» — привлекать — прим.) — зеленый свет. Это цвет микроводорослей, которым питается большинство планктонных видов. Сама голограмма регистрируется короткими импульсами красного света, поэтому никакого воздействия не оказывает. Зеленый свет включается одну-две минуты, чтобы привлечь внимание планктона и инициировать его движения в измерительный объем голографической камеры.

«Так, мы можем не ждать милости от природы — мы заставляем планктон двигаться туда, куда мы хотим, и по тому, как он себя ведет — как движется, с какой скоростью, определить, в каком состоянии он находится», — комментирует Виктор Демин.

Первый проректор также поделился, что специалисты провели уже довольно много исследований этой методики, в том числе имитировали воздействие загрязнений. В лабораторных условиях эти были сырая нефть, микропластик, нанопластик. Оказалось, что фототропная реакция — то есть скорость, с которой планктон заполняет рабочую зону при аттракторном освещении, — очень сильно зависит от того, насколько загрязнена среда. И даже при совсем небольших концентрациях загрязнителей изменения в поведении планктона были заметно ощутимы.

Помимо лабораторных, ученые ТГУ проводили эксперименты в естественных условиях, в том числе в Арктике, в Баренцевом море, на Байкале и в Черном море. Там специалисты изменяли соленость воды: над рабочей зоной камеры ставили капельницу с поваренной солью и таким образом резко увеличивали соленость среды в этом месте. Буквально в течение одного часа менялись параметры планктона, включая фототропную реакцию. Это свидетельствовало, что ситуация, в которой находится планктон, ему некомфортна, и благополучие системы нарушено.

В отсутствие связи с платформой «Северный полюс-42» все данные исследований оставались на судне. Но уже сейчас, по возвращению специалиста из экспедиции, ученые приступили к изучению материалов за шесть месяцев наблюдений.